«Идеальные родители глазами детей, идеальный ребенок глазами родителей.»

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому»

С.Брант

Задача: средствами совместного обсуждения различных семейных ситуаций подвести родителей к осознанию важности семейного воспитания.

Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители — первые воспитатели и учителя ребёнка. В повседневном общении с родителями он учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения.

Семья — школа чувств. Наблюдая за отношением взрослых, их эмоциональными реакциями и ощущая на себе многообразие проявлений чувств близких ему людей, ребёнок приобретает нравственно-эмоциональный опыт. Важно, какие эмоциональные впечатления он получает в детстве — положительные или отрицательные; какие проявления взрослых наблюдает: заботу, доброту, сердечность, приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые лица. Всё это своеобразная азбука чувств, первый кирпичик в будущем становлении личности человека.

Будет ли первоначальный опыт общения ребёнка со взрослыми положительным, зависит от того, какое положение он занимает в семейном коллективе.

Если взрослые всё своё внимание концентрируют на том, чтобы удовлетворить любое желание, любой каприз ребенка, создаются условия для процветания эгоцентризма.

Если же ребёнок не получает необходимого внимания, ласки, понимания, он может начать добиваться этого, используя разные способы, в том числе упрямство, капризы.

Там, где ребёнок равноправный член семьи, причастен к её делам, разделяет общие заботы, выполняет (в меру своих возможностей) определённые обязанности, создаются более благополучные условия для формирования у него активной положительной жизненной позиции

К сожалению, современное состояние семьи можно охарактеризовать как кризисное.

Растёт число неблагополучных семей, в которых родители не чувствуют ответственности за воспитание детей, не занимаются организацией их жизни.

Более того, появились так называемые «семьи риска», где родители пьют, бьют детей. Не уменьшается волна детской преступности, жестокости, агрессии.

Истоки этого прискорбного факта можно наблюдать уже в дошкольном возрасте.

В семье, которая испытывает житейские сложности, родители раздражены, и это раздражение, как волна, накрывает душу ребёнка. Закручивается некая пружина, и в какой-то момент раскручивается, ударяет. Этот удар может прийтись по отношению к сверстникам и по самим родителям — так ребёнок протестует против негатива, его окружающего.

СТАТИСТИКА

Идеальный ребенок (по мнению опрошенных родителей)— это ребенок, который:

- Слушается во всем своих родителей;

- Выполняет все то, что ему поручают в школе и дома;

- Помогает старшим братьям, сестрам и взрослым, не обижает младших;

- Умеет отвечать за свои поступки;

- Самостоятелен и активен;

- Имеет друзей и дорожит ими;

- В любой ситуации всегда говорит правду;

- Дорожит своей семьей , родными и близкими ему людьми, бережно относится к своим родителям;

- Имеет в доме свои обязанности и ответственно к ним относится;

- Знает материальные возможности семьи и старается их придерживаться;

- Умеет и хочет трудиться, с раннего детства определяет, чего он хочет добиться в жизни.

Идеальными родителями (из 100 опрошенных учащихся) считают:

- Понимают своих детей (78 учащихся);

- Любят своих детей (60 учащихся);

- Помогают решать проблемы (23 учащихся);

- Не кричат на своих детей (60 учащихся);

- Готовы к тому, чтобы всегда выслушать и поддержать своих детей (82 учащихся);

- Не читают нотации (20 учащихся);

- Не пьют (18 учащихся).

Это исследование показало, что зачастую то, что значимо для взрослых в воспитании их детей, совершенно не значимо в понимании ребенка.

Для этого достаточно всем членам семьи выполнять следующие очень простые правила, которые, однако, требуют определенных усилий от всех членов семьи:

Как можно меньше злиться и ворчать друг на друга по поводу и без повода,

Не увлекаться критикой; Маленькому и большому человеку гораздо приятнее узнавать о себе как о хорошем человеке, чем как о плохом.

Постоянно демонстрировать внимание своим родным и близким людям.

Только в таком случае можно рассчитывать на ответное внимание.

Только добрый пример отца и матери может дать добрые всходы!

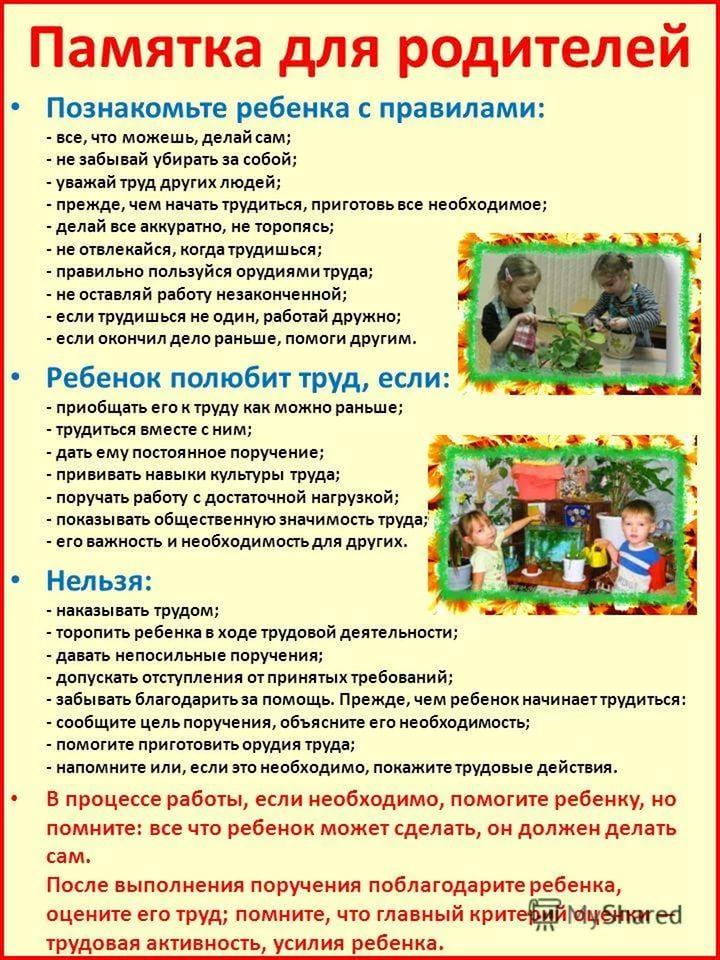

Памятка для родителей:

Не жалейте время на детей,

Разглядите взрослых в них людей,

Перестаньте ссориться и злиться,

Попытайтесь с ними подружиться.

Постарайтесь их не упрекать,

Научитесь слушать, понимать.

Обогрейте их своим теплом,

Крепостью для них пусть станет дом.

Как привить ребенку любовь к чтению и книгам

О том, что современные дети мало читают, говорят все. Больше всего в этом обвиняют гаджеты, но всё же и до их появления люди делились на читающих и не читающих. Можно ли с этим что-то сделать и как развить в ребёнке интерес к книге?

Желание родителей вырастить читающего ребёнка естественно и объяснимо. К сожалению, так бывает, что даже в читающей семье дети не всегда любят книги. Но это не значит, что ничего нельзя изменить.

1. Читайте с рождения. Да, малыш ещё не понимает слов, но стихи, которые читает мама, говорят младенцу о её близости. Его успокаивает мамин голос, интонации.

2. Сделайте чтение игрой. Приучая ребёнка к книге в раннем детстве, имейте в виду, что дети начнут читать, если будут воспринимать этот процесс как игру. Придумайте правила и условия игры. Малыши это очень любят.

3. Не бойтесь повторений. Не раздражайтесь и не удивляйтесь, если ребёнок на протяжении нескольких лет просит вас почитать на ночь одну и ту же книгу. Просто она олицетворяет для него психологический комфорт.

4. Учите стихи. Буквально с рождения и до восьми лет — самый оптимальный период! Это практически не займёт вашего времени, потому что в этом возрасте заучивание даётся детям легко.

5. Пусть литературу выбирает ребёнок. Позвольте ребёнку выбирать для чтения те книги, которые ему интересны. Каждая книга чем-то полезна. Проза способствует усвоению речевых навыков, а поэзия — развивает чувство ритма. До дыр зачитанная книга создаёт психологический комфорт, а незнакомая книга — даёт новые знания.

6. Выбирайте правильные аргументы. Неубедительно: Эту книгу мы давно не читали; Тебе обязательно нужно прочесть эту книгу; Эту книгу рекомендовал продавец книжного магазина ; Эта книга нравится всем.

Серьёзные доводы: Эта книга мне очень дорога, я хочу ей с тобой поделиться; Это книга автора, которого ты уже хвалил; Это книга про то, что ты любишь.

7. Сделайте покупку книги приключением. На это надо выделить не менее полутора часов, дать ребёнку корзинку и позволить положить в неё всё, что он хочет. Знакомство с книгой тоже можно превратить в праздник. Полистать книгу в кафе, посадить ребёнка в ванну с пеной и прочитать первые страницы. Читательские ритуалы очень полезны.

8. Читайте сами! Покажите собственный положительный пример, много и регулярно читая. Дети очень любят копировать родительские привычки.

9. Делайте перерыв на самом интересном месте. Растяните удовольствие от книги на несколько вечеров. Нетерпеливый ребёнок обязательно захочет услышать, что же произойдёт с его любимым героем дальше.

10. Не бросайтесь в крайности. Не стоит зацикливаться на книгах, считая их лучшим средством для развития ребёнка. В жизни маленького человека должны присутствовать не только литературные произведения, но и обычные детские занятия: возня с приятелями, шумные игры на улице, поездки на природу и дачу.

Да, в наши дни всевозможные гаджеты отодвигают на второй план книги, но полностью вытеснить их у них не получится. Чтение – это особый ритуал со своей неповторимой атмосферой, который порождает игру воображения и полет фантазии. Читайте книги каждый день, относитесь к ним трепетно, и в этом случае ваш ребёнок сам, без понукания, возьмёт в руки заветный томик со сказками или стихами.

Как привить ребенку любовь к чтению: 10 заповедей родителя.

- Как помочь ребенку «войти во вкус к чтению»?

Вот что вы можете сделать:

1. Помните, что лучшее лечение – профилактика.

Если ребенок еще мал, и для вас это тема кажется чем-то далеким и несущественным – самое время действовать.Дайте ребенку возможность беспрепятственно играть с книгами, грызть их, рисовать в них (в этом возрасте именно так проявляется и развивается любовь в книгам, забудьте о бережном отношении – все это потом), строить из них дома и гаражи для машинок и даже купаться с ними (купите специальные непромокаемые книжки).

То же самое – с различными вариантами букв: на кубиках, пластиковые буквы, вырезанные из картона, нарисованные на бумаге, на магнитах и наклейках и пр. Составляйте из букв слова, используйте карточки системы Домана, читайте вывески и плакаты на улице и т.д. Ждите – результат придет неожиданно.

2. Подавайте личный пример

Читайте сами. В слух и про себя. Если ребенок каждый день видит родителя по три часа сидящим с бутылкой пива перед телевизором, то нетрудно предположить, как он будет относиться к нотациям о пользе чтения.

И наоборот, если ребенок часто видит родителей с книгами в руках, увлеченно обсуждающих прочитанное, то никаких дополнительных стимулов может вообще не потребоваться.

3. Выбирайте вместе.

Дети обожают делать покупки. Сделайте традицией совместный поход в книжный магазин не реже одного раза в месяц и дайте ребенку возможность выбирать самому с таким условием: на каждую книжку, которую покупает ребенок, он обязуется прочесть одну книжку из предложенного вами списка.

Тогда даже если выбор ребенка будет не самым лучшим, вы сможете быть уверены, что половина из того, что читает ребенок – это действительно хорошая литература.

4. Защитите ребенка от «Большого Экрана».

Один мой знакомый, на вопрос «если тебе дать автомат, кого бы ты выстрелил» ответил: «В телевизор».

Перережьте антенну – веревку с камнем, которые тормозят развитие вашего ребенка. Ничто так не воспитывает пассивность мышления как просмотр телевизора. Вы можете не согласиться и сказать, что ведь есть действительно полезные телепрограммы. И вы будете правы. Только вот на практике доля таких программ из реально просматриваемых ребенком — крайне мала.

Выбирайте компьютерные игры сами. Есть масса развивающих игр, зачем подвергать психику ребенка обработке сценами насилия и побуждениями к агрессивным действиям?

Если кратко – фильтруйте то, что ребенок видит с экрана (монитора или телевизора).

5. Вознаграждайте чтение

Человек склонен продолжать делать то, что, в конце концов, приводит его к удовольствию.

Договоритесь с ребенком о двух-трех привилегиях, которые он будет получать дополнительно, если каждый день будет прочитывать оговоренный с ним объем текста.

Например, дополнительное время за компьютером, на полчаса позже ложимся спать, на выходных вместе идем в кино и пр. Пусть ребенок перескажет то, что прочитал. Тогда вы будете уверены, что он на самом деле прочитал заданный объем, и дадите ему возможность потренировать память и поупражняться в изложении.

Способность ясно излагать свои мысли можно и нужно совершенствовать.

То, что она является ключевой для карьерного роста (да и в личной жизни), по-моему, не требует комментариев.

6. Читайте ребенку пред сном

Известно, что мозг, особенно воображение ребенка, развивается не только днем, но и ночью.

Прочитайте ему добрую сказку или историю на ночь, чтобы запустить процессы подсознательного творчества во сне.

Если делать это регулярно, то книга войдет в привычный для ребенка ритуал отхода ко сну и станет для него незаменимым другом.

7. Читайте по ролям

Выберите сказку, басню или короткую историю с диалогами, вырежьте из бумаги персонажей, раскрасьте их и приклейте на картонную подложку с палочкой. Затем придвиньте к стене стол, накройте его длинным покрывалом, залезьте с ребенком под стол, и, держа фигурки за палочки, просуньте их между столом и стеной. Ваш кукольный театр готов. Вы также можете прикрепить к стене над столом декорации. Отрепетируйте и позовите на представление родственников.

Можно также читать по ролям какое-нибудь смешное произведение с большим количеством диалогов, просто сидя рядом с ребенком. Вы оба получите огромное удовольствие.

8. Используйте аудиокниги

Сейчас многие замечательные произведения русской и зарубежной литературы доступны в формате аудиокниги. Некоторые из них представляют из себя настоящие шедевры театрального искусства.

9. «Внедритесь» в читающие группы

Если ребенок вращается в среде сверстников, любящих читать, то со временем у него появятся среди них друзья, а затем и похожие интересы.

Вы можете записать ребенка в детскую группу по изучению иностранного языка, в театральную студию, в музыкальную школу, школу изобразительного искусства, исторический кружок при краеведческом музее, сходите с ним на экскурсию на радио или просто в расположенную поблизости детскую библиотеку. В этих сообществах процент детей, любящих читать, намного выше среднего.

Как выявить и развить способности детей?

Вырастить из своего ребенка гения мечтает чуть ли не каждый родитель. При этом фанатичное увлечение какой-то областью знаний, спорта или музицированием, как правило, происходит у взрослых в виде массовой тенденции — к примеру, сейчас «модно» детей водить на математику, информатику и конструирование. Но как определить истинные способности сына или дочки?

По мнению специалистов, тот факт, что ребенок овладел какими-то навыками раньше сверстников, еще не говорит о склонности, а может быть просто высокой нормой развития. Очень часто до школы невозможно даже понять, технарь малыш или гуманитарий. Примерно тоже самое можно сказать и про склонность к определенному виду спорта, к примеру, многие впоследствии известные футболисты стали посещать соответствующие секции лишь с 7-9 лет.

Ловись, талант, большой и маленький

- Независимо от того, какие склонности обнаруживаются у малыша, любому ребенку необходимо гармоничное «базовое» развитие.

- Кроме того, далеко не все способности ребенка, на которые в первую очередь обращают родители, оказываются действительно самыми значимыми. Именно поэтому нужно развивать малыша, что называется, вширь.

Вариантов для этого очень много. Например, при чтении сказки можно попросить его пересказать историю или ответить на вопрос, как бы он поступил на месте героев. Если ребенок изрисовал в комнате обои, не нужно сразу ругать его, лучше развесить на стены листы ватмана и порисовать вместе.

Педагоги и психологи также советуют как можно больше играть в ролевые игры. Ребенку будет интересно примерить на себя профессию врача, парикмахера или космонавта, а по его предпочтениям взрослые смогут сделать определенные выводы.

Также полезно приобрести малышу различные детские профессиональные наборы из серии «Юный биолог» или «Начинающий врач», а также набор игрушечных музыкальных инструментов. При этом специалисты сходятся во мнении, что даже при явных успехах в раннем возрасте не стоит устраивать культа из способностей малыша, заставлять его демонстрировать знания перед каждым знакомым. Очень часто такие перегибы приводят к тому, что интерес к тем или иным занятиям сходит на нет.

- Самое главное, от чего нужно воздержаться родителям, это пытаться откопать в своем ребенке собственные нереализованные стремления.

- Нет смысла отдавать в балетную школу девочку, у которой нет нужных физических данных лишь из-за того, что мама мечтала быть балериной. Или пытаться слепить из увлеченного конструкторами малыша гениального футболиста, потому что так хочет папа. Самое главное для успешного будущего любого ребенка — это стремление к новому, готовность проявлять усилия ради достижения цели. Ведь если ребенку что-то интересно, возможно, в этом и проявляются его способности, а главные победы еще впереди.

О чем говорят некоторые склонности ребенка: Литературные способности: ребенок пытается сочинять собственные рассказы и стихи, выделяет в тексте самое важное, отбрасывая незначительные детали, грамотно и последовательно может построить рассказ, использует в речи большое количество эпитетов.

Технические способности: малыш с ранних лет любит мастерить, разбирать и собирать различные механизмы, чинить сломанные приборы, интересуется устройством различных механизмов и машин, имеет склонность к конструированию, часто разгадывает различные ребусы и головоломки.

Научные способности: ребенок с раннего возраста умеет четко и ясно выражать свои мысли, уже перед школой много читает, интересуется энциклопедиями и научно-популярными изданиями, ищет смысл и причины различных процессов, хорошо усваивает абстрактные понятия, рано учатся анализировать и искать причинно-следственную связь.

Психологические причины неуспеваемости школьников и их предупреждение

С тех пор как мир возник во мгле,

Еще никто на всей земле

Не предавался сожаленью

О том, что отдал жизнь ученью.

Рудаки

До сих пор одной из самых острых проблем образовательных учреждений остаётся слабая успеваемость школьников. Причина кроется не только в несовершенных методах работы школ, но и в особенностях возраста, и в психологических особенностях ученика.

Индивидуальные особенности детей определяются свойствами нервной системы, поэтому в образовательном процессе нельзя их не учитывать.

Индивидуальность - это своеобразие личности учащегося, которая определяется свойствами его психики и нервной системы. В образовательном процессе развитие каждого школьника должно исходить из признания уникальности и неповторимости психологических особенностей ученика, отличий учащихся друг от друга по разным характеристикам. Учитель, прежде всего, должен учитывать такие особенности учащихся, которые влияют на их учебную деятельность и от которых зависят результаты учения.

Индивидуальные особенности детей определяются свойствами нервной системы, которая давно стала предметом специальной науки - психологии. Составляющая часть психологии - это физиология высшей нервной деятельности, которая изучает работу мозга и психических процессов. Физиология высшей нервной деятельности изучает нервные механизмы мыслительной активности человека на протяжении всей жизни.

Особенности нервной системы детей и подростков и их высшей нервной деятельности являются физиологической основой учебной деятельности ученика. Поэтому проблемы неуспеваемости учащихся могут иметь психологический аспект.

Каждому учителю известно, что степень обучаемости у учащихся разная. При любой методике обучения, при самой лучшей ее организации одни ученики будут продвигаться успешнее, без особой затраты сил, другие менее успешно и с большим трудом. На основании этого, психологи говорят, что у учащихся имеются разные учебные способности.

На основании изучения интеллектуальных возможностей детей, их способности к учебной деятельности как общей способности к усвоению знаний было разработано понятие «обучаемость» как предрасположенность к обучению (доктор психологических наук З.И. Калмыкова). Обучаемость зависит от интеллектуальных особенностей человека, влияющих при прочих равных условиях на успешность обучения. Среди слагаемых обучаемости отмечаются способность мыслительной деятельности. Мышление, память, внимание, является важнейшими среди психических процессов, накладывающих отпечаток на обучаемость школьника.

Все три функции памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение информации – жизненно важны для ребенка, его становления и развития как личности. Память лежит в основе способностей, является условием обучения, приобретения знаний, формирования умений и навыков.

В детском возрасте память является одной из основных психических функций, и в зависимости от нее строятся все остальные процессы.

Неуспевающие дети часто характеризуются недостатком памяти, причем это касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Одна из основных причин недостаточного уровня развития памяти, по мнению психологов, низкая познавательная активность учащихся. Развитие памяти не прекращается в любом школьном возрасте. По мере взросления ребенка на передний план все больше выступает произвольная память, реализующаяся как особая форма деятельности. Без достаточного уровня развития произвольной памяти невозможно полноценное обучение. Установлено, что наглядный материал усваивается лучше вербального. Поэтому форма предъявления материала особенно важна для неуспевающих учащихся.

Неуспевающие ученики характеризуются и низкой мыслительной деятельностью. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделить существенные признаки и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления.

Для неуспевающих учащихся характерно неумение организовать свою умственную деятельность.

Неуспевающие учащиеся характеризуются недостаточной сформированностью основных психических процессов. Эта психологическая причина неуспеваемости является более скрытой. По этой причине возникают трудно выявляемые ошибки и промахи учеников, и они относятся чаще всего к мыслительным приемам и способам работы, а так же к особенностям памяти и внимания.

Мышление является важнейшим среди психологических процессов, влияющих на обучаемость школьника. Именно недостатки в развитии мышления, которые накладываются на память и внимание, является распространенной психологической причиной неуспеваемости школьников.

После проведения исследования памяти и внимания неуспевающих учащихся Н.И. Мурачковским было установлено, что данная категория обучающихся не имеет рациональных приемов запоминания, - недостатки памяти неразрывно связаны с недостатками в развитии мышления. Низкая концентрация внимания у них обусловлена тем, что они в силу особенностей мышления не вовлечены в активную учебную работу, им трудно в ней участвовать. Поэтому на уроке они часто отвлекаются на посторонние разговоры, вопросы учителя застают их врасплох.

Нельзя не считаться с индивидуальными особенностями учащегося и не учитывать их в образовательном процессе. Среди основных свойств нервной системы можно выделить силу и подвижность, которые больше всего влияют на обучение. Учащиеся могут быть со слабой и с сильной нервной системой. С целью профилактики неуспеваемости учитель должен знать психологические характеристики учащихся и опираться на них в организации учебной деятельности.

Установлено, что среди неуспевающих учеников большая часть из них имеет слабую нервную систему. Учащиеся со слабой нервной системой отличаются невысокой работоспособностью, неустойчивостью по отношению к сверхсильным и посторонним раздражителям, высокой чувствительностью.

Для учащихся со слабой нервной системой противопоказана длительная напряженная работа, как на уроке, так и дома. Учащиеся быстро устают, начинают допускать ошибки, медленнее усваивают материал. К неуспеваемости может привести ситуация, когда учитель в высоком темпе задает вопросы и требует на них немедленного ответа. Для этих учащихся более благоприятна ситуация письменного ответа, а не устного. Учащиеся со слабой нервной системой при ограниченном времени во время ответственной, требующей нервно-психического напряжения, контрольной или экзаменационной работе могут показывать плохие результаты.

Приводит к появлению неуспеваемости ситуация, когда на уроке требуется усвоить большой по объему и разнообразный по содержанию материал. Работа в шумной неспокойной обстановке, когда учитель подает материал в достаточно высоком темпе и не ясна последовательность вопросов, обращенных к классу – еще одна причина неуспеваемости учащихся. Для учащихся со слабой нервной системой недопустимо быстрое переключение внимания с одного вида работы на другой.

Другое свойство нервной системы – подвижность. Она определяется скоростными характеристиками основных нервных процессов: возбуждения и торможения. Подвижной нервной системе противостоит инертная нервная система. Учащиеся с инертной нервной системой характеризуются замедленным протеканием нервных процессов.

Согласно психологическим исследованиям, инертные школьники чаще относятся к категории неуспевающих и слабоуспевающих, чем учащиеся с другими свойствами нервной системы.

Слабость и инертность нервной системы при неправильно организованном образовательном процессе неизбежно повлекут за собой трудности и отставание в учебе. Если педагоги не знают или не умеют определить тип нервной системы учеников, то можно предположить, что слабые и инертные школьники обречены на плохую успеваемость. Следовательно, немалую роль приобретают особенности организации образовательного процесса, зависящие от учителя. Зная индивидуальные черты своих учеников, педагог может применять по отношению к ним специальные приемы, облегчающие их учебную деятельность.

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;">Труд и игра в жизни младшего школьника </font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;"> Воспитание трудолюбия – сложный, кропотливый процесс, требующий большого терпения.</font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;">С поступлением в школу ребенка надо учить самообслуживанию, а не освобождать от него: требовать от ребенка уборки своей постели, приучать следить за порядком на рабочем столе, в портфеле, убирать и чистить свои вещи. </font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;">В труде, даже в простом домашнем, у ребенка развиваются многие ценные качества, которые будут нужны ему в учебе и в жизни. Это и точность движений, и аккуратность, и исполнительность, и самостоятельность, и многое другое. А главное – это сознание своей силы, чувство удовлетворения, радость труда.</font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;"> Мы хорошо знаем, - насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое умеют делать, у которых все удается и спорится, которые не потеряются ни при каких обстоятельствах, которые умеют владеть вещами и командовать ими. И наоборот, всегда вызывают нашу жалость те люди, которые перед каждым пустяком становятся в тупик, которые не умеют обслуживать сами себя, а всегда нуждаются то в няньках, то в дружеской услуге, то в помощи, а если им никто не поможет, живут в неудобной обстановке, неряшливо, грязно, растерянно.</font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;"> Имеют ли ваши дети какие-нибудь поручения в семье? Ведь посильная работа в семье всегда найдется для них: сходить в магазин за хлебом и молоком, подмести в комнатах, вымыть посуду, держать в порядке свой уголок.

Детям нужно знать, что трудиться нелегко, что папа и мама устают на работе, поэтому результаты труда людей надо беречь. Желательно, чтобы дети знали, где и кем работают их родители, какую пользу приносит их труд. Важно, чтобы все разговоры в семье о работе родителей, о делах других людей были проникнуты уважением к труду, чувством гордости трудящегося человека.

Одним из главных условий, обеспечивающих успешную подготовку детей к труду, является постоянный интерес самих родителей к школьным делам ребенка, к его участию в домашней работе и самообслуживанию.

Родители могут поправить ребенка, оказать ему нужную помощь, осудить за плохое качество работы, подбодрить при неудачах или одобрить при первом успехе. Особенно большое воспитательное значение имеет одобрение и поощрение хороших начинаний детей, их полезных дел. Младшие школьники очень нуждаются в постоянной дружеской поддержке со стороны взрослых.

Еще в дошкольном возрасте родители, как правило, приучают детей к самообслуживанию. Иногда, правда, некоторая естественная беспомощность дошкольников надолго задерживается в сознании отдельных родителей, и они продолжают опекать не только семилеток, но и детей старшего возраста. Дело доходило до того, что у ребенка нет не только постоянных поручений по дому, но и не сформированы элементарные навыки самообслуживания. Он не может убрать свою постель, самостоятельно одеться, сложить в портфель школьные принадлежности и т. д. сами того не понимая, родители закладывают в своем ребенке инфантилизм и эгоизм.</font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;">Трудовое воспитание начинается с бытового труда. Безусловно, надо понять главное – привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, они воспитывают привычку трудиться, а вместе с ней привычку заботиться о близких, воспитывают в детях чуткость и отзывчивость.

Родители должны внушать детям, что любой труд, направленный на пользу людям, благороден.

У младшего школьника должны быть постоянные обязанности, так как это способствует воспитанию у ребенка ответственности и самоуважения. Домашний труд, формирующий трудовые привычки, не должен быть эпизодическим. Трудовые навыки вырабатываются путем постоянных упражнений и повторений. Плохую услугу своим детям оказывают те родители, которые оберегают детей от домашних обязанностей.

Приучая детей к выполнению трудовых поручений по дому, родители должны понимать, что нельзя принуждать к труду. Вряд ли от работы из-под палки будет прок. Попытайтесь доходчиво объяснить сыну или дочери, как важно для семьи сделанное им дело. И еще одно важное правило – нельзя наказывать ребенка трудом, у него не должно сложиться убеждение, что труд – это наказание.

Перед родителями стоит еще одна очень важная и сложная задача, от правильного решения которой зависят и физическое развитие, и расцвет всех сил ребенка. Родителям необходимо быть внимательными к играм своих детей. В игре дети развиваются, в игре ребенок как бы преображается, он вырастает в своем собственном представлении, приобретает веру в себя, в свои силы: он летчик, врач, учитель, солдат и т.д.

Понимание родителями необходимости игры в жизни детей должно научить их смотреть на игру не как на пустую забаву, а как на важную в жизни ребенка деятельность.

О чем родители должны позаботиться? Прежде всего, о том, чтобы у ребенка был отдельный уголок, где он мог бы расположиться, держать в порядке свои игрушки, развернуть свои игры, никому не мешая, не вызывая ни с чьей стороны окриков.

Не следует покупать детям все новые и новые игрушки. Если игрушек много, ребята теряют к ним интерес и не берегут их. Но нельзя и выбрасывать старые игрушки – часто они бывают самыми любимыми.

Как это важно – уметь играть! Для хорошей, интересной игры обязательно нужно общество детей, иногда и взрослых. Как играть взрослому с ребенком? Можно научить ребенка игре, а играть представить со сверстниками. Достаточно один раз показать ребенку, как его любимая кукла становится то Красной Шапочкой, то Снегурочкой, то Машенькой, пришедшей в гости к трем медведям, и он сам найдет для нее бесконечное количество ролей, привлечет к игре все свои игрушки. А начнут с ним играть друзья, они внесут свое, новое, придумают столько вариантов действия, что одному никогда не додуматься до этого.

Доставляет удовольствие детям и игра со взрослыми: мамой, папой, старшим или младшим братом и сестрой.

Результатом игры являются более глубокие представления детей о жизни и деятельности взрослых людей, об их обязанностях, переживаниях, мыслях и отношениях. Кроме этого, игры способствуют формированию товарищеских чувств, гуманных отношений к людям.

Важнейшим результатом игры является глубокая эмоциональная удовлетворенность детей самим процессом игры.

</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;"> Родителям на заметку:</font></font>

<font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;">• </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size:16pt;">Давая поручения ребенку, подумайте, по силам ли оно ему.

• Уважайте своего ребенка. Заранее договаривайтесь с ним о тех домашних делах, которые он должен сделать. Ведь у сына или дочери могут быть свои важные дела.

• Не забывайте хвалить за хорошо выполненные поручения. Если вы не удовлетворены результатом выполненной ребенком работы, не спешите высказать ему свое недовольство. Попытайтесь понять причину, подскажите ребенку, как это сделать лучше в следующий раз.

• Старайтесь быть последовательными в своих требованиях.

• Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите ему образец правильного выполнения поручения. Научите этому своего ребенка, несколько раз выполняйте это поручение вместе.

• Почаще используйте игровые моменты в трудовом воспитании.

• Учите ребенка уважать труд людей, бережно относится к результатам их труда. Рассказывайте детям о своей работе, о работе своих близких, друзей.

• Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам.

• Не платите деньги за выполнение детьми повседневных обязанностей. Подумайте, как поступит ваш ребенок, если вам ему будет нечем заплатить, например, за мытье посуды. </font></font>

</font></font>